耶路撒冷是一座声名显赫又命运多舛的古城,作为犹太教、基督教和伊斯兰教的共同圣地,在四千多年的历史中见证了无数的辉煌与苦难,堪称一部微缩的人类文明史。近代以来,耶路撒冷随着巴以冲突再次陷入漩涡。1948年第一次中东战争后,耶路撒冷被分为西耶和东耶(包括老城)两部分,以色列控制西耶,约旦控制东耶(包括老城)。1967年第三次中东战争后,以色列实控全城至今。

到巴工作后,我有机会多次到访耶路撒冷,实地了解西耶、东耶、老城截然不同的现状。今天的耶路撒冷处于“一国实控、两族共存、三种面貌”的复杂状态。以色列称其为“永恒的、唯一的、不可分割的首都”,巴勒斯坦将东耶路撒冷视为未来国家的首都,国际社会普遍主张耶路撒冷地位问题应根据多年来形成的国际共识,通过最终地位谈判来解决。在126平方公里的耶城,巴勒斯坦人和以色列人既比邻而居,又不断因主权、领土、文化和信仰等问题发生摩擦甚至冲突。越走近耶城,就越感到巴勒斯坦问题复杂性的具象化。

一、西耶路撒冷:精心打造的国家名片

西耶生活着超50万以色列犹太人,作为以色列精心打造的国家名片,这里城建发达,绿化茂密,以色列国会、最高法院及总理府、外交部等政府机关集中在主干道附近,象征着这个国家极力对外展现的“稳定、正常、强大”。

走进西耶的街头巷尾,随处可见咖啡馆和绿地公园,身旁的人们购物、聊天、跑步、遛狗,我们感觉自己像置身于某座欧洲城市,但仔细看,部署在几乎每个路口的军警,背着自动步枪用餐的青年,躲避导弹袭击的避难所指示牌和铺天盖地的解救加沙人质标语,这些细节始终在提醒我们:这是西耶路撒冷。

二、东耶路撒冷:支离破碎的梦中之都

西耶与东耶的分界是“绿线”,也就是1967年第三次中东战争前以色列与阿拉伯国家实控区分界线,这不是一条物理上存在的边界线,而是一条以色列想要跨过,但巴勒斯坦一直坚守的底线。“绿线”的另一侧是35万巴勒斯坦人居住的东耶路撒冷,它本应是巴勒斯坦国的首都,现在却面临着前所未有的主权、民生和文化危机。

以色列全面控制着东耶的行政、治安和司法体系,强行征用巴人土地,随意拆除巴人房屋,试图将上百年历史的阿拉伯社区犹太化。此外,以色列还环绕东耶大肆修建非法定居点,试图将东耶与约旦河西岸其他巴人聚居区从地理上割裂,彻底终结巴人对东耶的主权梦想。

走入东耶的巴勒斯坦社区,我们眼中的景象与西耶完全不同:交通混乱,街道嘈杂,垃圾桶倒在街边,楼顶拉着破旧的布帘晾着衣服,墙上的涂鸦混着污渍,依稀能辨认出“我们不搬走”的阿拉伯语字样。在与居民的交谈中,巴勒斯坦青年阿里说起了他的遭遇:他家里的祖宅被以色列政府贴上了强制拆除令,为新来的犹太定居者腾地方;父亲的小吃店在以政府长达30天的斋月宵禁后难以为继无奈倒闭;他刚刚大学毕业,但是被迫学习希伯来语去以色列人的加油站挣钱养家。“我们是下等公民。”阿里无奈的摇头。这是所有耶城巴人困境的缩影,在以色列“温水煮青蛙”式的吞并下,越来越多的巴人匍匐求生或被迫搬走,越来越多的犹太定居者鸠占鹊巢,巴勒斯坦正与未来的首都渐行渐远。

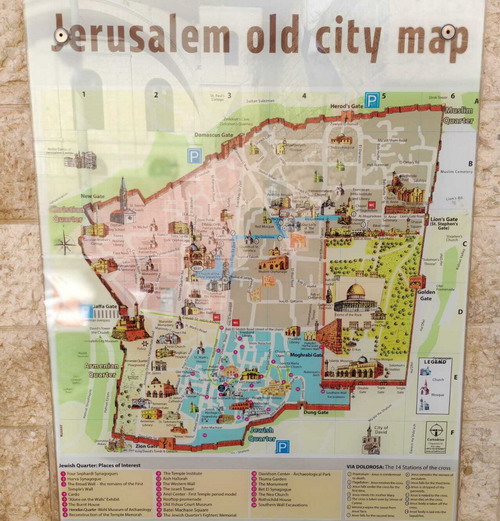

三、耶路撒冷老城:五方杂厝的世界心脏

步入老城,厚重的历史气息扑面而来。被岁月磨平的石砖路,见证了西方历史无数的功败垂成。老城的面积不足1平方公里,分为穆斯林区、基督教区、犹太区和亚美尼亚区,不同的教派在这里共存,不同的国旗在这里飘扬,无数的故事深藏在街巷之间。

穿过大马士革门,便是熙熙攘攘的穆斯林集市,宣礼声在空中回荡;走上耶稣受难的“苦路”,圣墓教堂的唱诗声在穹顶下回响;再前行不远,便抵达哭墙,犹太教徒贴壁祈祷,摇动身躯,神情专注。而在哭墙的上方,耸立着阿克萨清真寺与金顶清真寺。

阿克萨清真寺所在的广场被犹太人称为“圣殿山”,据说犹太人的“第二圣殿”就埋没其下,而哭墙就是“第二圣殿”的遗址。在犹太人的信仰中,当救世主再次降临,他们就会在此重建圣殿,这也意味着穆斯林圣地—阿克萨清真寺和金顶清真寺的毁灭。因此,围绕这里的争夺和冲突几乎天天上演,穆斯林的礼拜受到严格限制,极端定居者在以色列军队的保护下强闯圣地进行犹太教仪式,广场附近的街区被强行“犹太化”改造,圣地的未来愈发扑朔迷离。

“世间若有十分美丽,九分便在耶路撒冷;世间若有十分悲伤,九分也在耶路撒冷。”割裂的生活、不断的冲突和迷茫的未来,对于耶路撒冷来说,这只是它漫长历史的一瞬,而对于巴勒斯坦人来说,这些却带来了真切的生活困顿和民族耻辱。耶路撒冷的状况浓缩了巴勒斯坦问题的复杂难解。巴勒斯坦该何去何从?巴以冲突将如何收场?中东和平路在何方?这些问题萦绕在每个来过耶路撒冷的人心头。